メンバー L END(記)、T橋mkk、M久、MSO

虎毛山の名前の由来は、「山腹に幾筋かの沢が縦縞の模様に見え、それを虎の毛に見立てたこと」らしい。沢を実際に遡下降してみて、沢床が白く赤紫の模様のナメ、翠色の模様のナメなど自然の造形美を堪能することができた。その中でも、亀甲模様は、縁起がよいと言われている図柄なので、この2泊3日の春川周遊の山行を通じて、私もその縁起の良さにあやかりたい。

⚫︎10月12日晴れ

林道入口向かい駐車スペース7:49〜虎毛沢出合にて春川入渓9:50〜三滝11:36〜西ノ又沢出合13:25〜西ノ又沢Co780付近C1 14:56

グーグルアースで過去の航空写真を見ると、皆瀬川沿いの林道向かいの駐車スペースは、伐採した木材で目一杯の様子。駐車できるか心配だったが杞憂だった。広いスペースに駐車して、林道を歩き始める。国道沿いの林道入口には車両通行止めのバリケードが置いてあり、その先の入口もゲートが有り閉められていた。林道は、高低差がほぼなく道幅も広いので、歩きやすい。春川と林道は並走していて、春川下部を見ることが出来る。一部遡行が楽しそうな箇所があった。しばらくすると、標高429m付近の本流を渡る橋が出てくる。幅1mぐらいで手摺はない。途中で橋はなくなり、単管パイプの梯子になっている。単管パイプは、錆びておらず綺麗だったので、最近補修されたのだろうか。林道を歩いていると、キノコが結構生えているが特定ができない。本山行で唯一キノコの特定ができたのは猛毒キノコの「カエンタケ」であった。触るだけで皮膚の炎症を引き起こすそうだ。両脇に群生している場所があったので、本山行で一番転ばないよう気をつけた。自分でも分かる食べれるキノコ群生を期待して、食当とは別に調味料(醤油・塩・油)を持参したが出番はなかった。

虎毛沢出合に到着。地形図上はまだ対岸に林道が続いていたので行ってみると、林道自体が消えかかっている。引き返して、虎毛沢出合から春川へ入渓となった。しばらく2時間ほど河原歩きが続く。三滝手前付近から、初めてのナメ滝が出てくる。左岸の残置スリングを利用してヘツる。すぐに、大きな滝が見えてきて、三滝に着く。3俣は、東ノ又沢、春川本谷、西ノ又沢となっている。

※三滝の西ノ又沢(地形図上記載あり)は、今回遡行する西ノ又沢(地形図上記載なし、Co660付近の右俣)とは違う沢である。どの山行記録を読んでも、今回遡行する沢を西ノ又沢と呼んでいる。経緯不明であるが紛らわしい。

3俣の春川本谷の滝は上部が立っているように見えたため、西ノ又沢の滝の中段までフリーで登る。階段上で登りやすく、中段はバンドになっている。バンドをトラバースして、ブッシュ帯に入り、春川本谷の滝上部に容易に出ることができた。三滝を超えると、虎毛山の縁起の良い、亀甲模様のナメが出てくる。4人とも大はしゃぎで写真撮影に励む。全てが亀甲模様というわけではなくて、色々な模様があった。

万滝沢出合を超えるとすぐに、釜とナメが連続で出現する。特に2つ目の釜は、両岸が立っており泳いで滝に取り付かないと突破できそうにない。10月なので寒いよな、濡れたくないよなとみんなで高巻きラインを探る。左岸から高巻きできそうだよなと会話していると、MSOさんが潔く釜を泳ぎ始めて、この時点で全員泳ぐのが確定となった。※多分高巻きすると結構大変だったと思う。

泳いでの取り付き後は、MSOさんは絶妙に厳しい右のラインを攻めていた。他のメンバーは、登りやすそうな水流沿いから登攀。その後もフリクションがしっかり効く釜とナメが続く。紅葉は未だみたいで、色付きがなかったのが惜しかった。その後のナメ滝で、M久さんがリードでロープを出し、後続はごぼうで登っていく。

4段8m連続の釜の上部からは、河原歩きとなり、すぐに当初のビバーク予定地だったCo660西ノ又俣出合に到着する。13:25だったため、遡行を続けることにした。

西ノ又沢を遡行していくと、755m付近で登れそうにない滝が出てきた。MSOさんが左岸側の高巻きラインを探る。安全に巻くためにルンゼっぽいところがなくなる場所まで上がり、灌木をつたって高巻きを行った。その後、時間も15時になったので、ビバーク適地を見つけて、整地を行ってツエルト泊となった。

片手で収まる沢泊経験のENDだからか今回食当は初めてだった。どうせあいつは料理しないだろうと避けられていたのだろうか。なので今回は自分で食当を指名してみた。色々失敗もあったが、いい経験となった。本日の歩き具合から明日、赤湯又沢の野湯のテン場までいけそうだねと早出することになった。

⚫︎10月13日晴れ(一瞬だけ小雨)

Co780付近C1 6:09〜虎毛山・戸沢山の鞍部付近7:17〜虎毛沢735m 9:19〜赤湯又沢出合12:58〜赤湯又沢Co680付近左岸C2 14:28

日の出後、行動開始を目指し準備を進める。沢でこんなに早く行動したのは初めてだったので手間取る。所属している会によってやり方・お作法が違うので、来期はいろんな人と山行を共にさせて頂きたいと思う。

行動開始。Co800付近の二俣を左へ遡行。すぐに狭いゴルジェのようなトイ状ナメとなる。地形図上では全く読み取れないので不思議。その後は鞍部を目指して、河原歩きとナメ歩きをして脱渓。藪漕ぎとなるがだいぶ薄い。※今年の8月に三滝沢から虎毛山と高松岳の尾根の登山道を歩いたが薮が濃く酷かった。登山道が消えかかっていて道を拾うのが大変だった。

少し鞍部から逸れたため薮を少々こいで乗っ越して、虎毛沢の沢床に着いた。源頭から舗装道路のようなナメが続く。源頭のすぐ近くから水も流れているのが不思議である。しばらくナメを下降すると、徐々に滝が出てくる。ロープを出すような場所はないだろうなと思っていたのだが、3段25m滝が出てきた。虎毛沢に入って少しヌメる気がする。先人の懸垂用の残置捨て縄が立ち木にかかっていた。MSOさんが嬉しそうに回収しようとしていたが、残置そのままで、安全を期して上部1段目を懸垂下降することになった。2段目の下降も結構立っているので、続けて懸垂をしようとするが、ロープが足りない。別支点を探していたが、頼りない灌木と草付きのみであった。M久さんから、ロープを足そうとアドバイスを頂く。15mのお助けひもをビナで連結して、懸垂下降を行った。3段目はフリーでクライムダウンできた。その直後の新たな釜のヘツリが難しいらしく、3人とも早々に諦めて釜に入水して泳ぐ。ENDは濡れたくなかったので、ヘツリを試みた。往生際が悪いぞーと野次が飛んでくる。手足のホールドが限られていて、しっかりと手足の手順を考えないと厳しいヘツリだった。次回は行けると思いつつもあえなくドボンした。次の滝は、懸垂下降のため、スリングを残置。

虎毛沢735mに到達後も下降を続ける。ナメと釜のゾーンに入り、亀甲模様のナメが続くようになった。今まで赤紫色模様だったものが、翡翠色のものもあったりして綺麗である。大きいナメ滝が出てきたため、天久さんが左岸からトラバース。スリング2本を組み合わせて、後続は安全にトラバースを実施して、灌木をつたって床沢に降りた。下降中の釜で、END先行で左岸からヘツリで突破。T橋mkkさんは、つっぱりで軽々超えていた。※今シーズン一緒に遡行して、ENDが悩んでいる場所を平気で突破する場面がある。特にジャミング技術を駆使する様は感心する。

その後、河原が続き、岩質がまた変わった。薄いクリームを積み重ねた様な岩や、ボコボコした岩のナメ床が出てきた。

下降中、虎毛沢を遡行する3パーティーもすれ違う。昨日赤湯又沢Co680付近のテン場は、10人ぐらいいたとのこと。連休初日は外した方がいいかもしれない。しばらく下降を続けると、赤湯又沢出合に到着した。出合は釜になっているため、左岸側から巻き、赤湯又沢に入渓・遡行した。 赤湯又沢は、温泉の影響か、少し白く濁っており、水温も上がっている気がする。次第に、右岸側の噴気を確認し始めると、左岸側に野湯のあるビバーク地に到達した。Co680付近までの赤湯又沢は、特にロープを出す場所もなく初心者も安全に遡行できる沢としてはいいかもしれない。当初は、赤湯又沢に行く予定はなかったが、MSOさんが参加してからの提案だ。個人的には、これ以上歩く距離を伸ばしたくないなと思っていたのですが、結果的には大正解でした。肝心のビバーク地は、真っ平な広場の至るところから噴気をあげており、自然の床暖房となっていた。湯船も薪も先人が残してくれていて、過去最高のビバーク地となった。各自夜の準備に取り掛かる。そのままごろ寝で上からシュラフをかけるだけで寝れそうだったが、ツエルトを設置した。その後、薪を拾っている時、とぐろを巻いて尾を細かく震わせているマムシに遭遇。ちょうどよく燃えそうな流木がある場所だったので、先制攻撃をして撤退していただいた。暖かい場所なだけに気をつけたい。気付かずにマムシを踏むと噛まるのでご注意を。野湯には、MSOさん、M久さん、ENDが入り、汗を流した。結局日が暮れても、後続者は来なかったため、ビバーク地は貸切となり、至福の沢泊となった。本日の食当は、M久さんで、麻婆豆腐とご飯。ご飯の炊き方がプロ。

⚫︎10月14日晴れ

赤湯又沢Co680付近左岸C2 6:08〜赤湯又沢出合7:10〜春川出合・脱渓9:15〜林道入口向かい駐車スペース10:59

昨日、早々に離脱して寝たため、3時40分ごろ目が覚める。残り火に細かい枝をたくさん載せて、焚き火を復活させる。2回目の朝はだいぶ慣れて5時過ぎぐらいにはあらかたの作業が終わって、各々床暖房でごろごろしていた。名残惜しいが最終日のため、明るくなった後、早々に下降を開始する。以降の赤湯又沢下降〜虎毛沢下降も河原歩きがメインで、特に気をつけるポイントはなかった。春川出合にて脱渓して、林道にて、カエンタケに十分注意しながら、下山した。林道ですれ違った人は結構いて、みなさんキノコ狩りの様子だった。

下山後のお風呂は、近くの奥小安山峡大湯温泉阿部旅館。露天風呂近くに噴煙が立ち上り、川の景観が望めて、お湯はぬるめで気持ちがいい。内湯はお湯熱め。期間限定で川湯もあるらしいが、表の看板の記載では、時期が外れていたので、鵜呑みにして確認しなかった。MSOさんは川湯に入ったそうです。

【感想】

「虎毛山塊の春川に行ってみたい」新人同期のT橋mkkさんからのお誘いだった。初めに思ったのは、どこそこ?次に遠いなという感想だったが、山行記録を読むと東北ならではの綺麗な渓相、また亀甲模様のナメに非常に興味を持ち山行を計画することになった。

2人の沢経験を考慮すると、春川周遊2泊3日(西ノ又沢遡行〜虎毛沢下降)であれば問題なさそうと推測した。自分たちの行ける範囲で、泳ぎ沢・沢下降・ルーファイの練習・1泊2日の泊り沢(これは遡行中に雨で濁流となり日帰りとなった)などの山行を実施。

しかし山行を重ねるうちに、パーティーとしての弱点が浮き彫りとなってしまった。そのため2泊3日となると、沢の最低でも中級者1人を追加して3人パーティーが必須と感じていた。T橋mkkさんがK村さんに声をかけて参加を了承してもらっていたのだが、諸事情により参加ができなくなり、新人2人パーティーのまま週末には本山行を控えていた。決して難しい沢ではないが、山深く入るこの山行を実行するべきかずっと悩んでいた。

火曜日の例会でダメもとでM久さんを誘ってみるもダメ。加賀屋で飲む気になれずそのまま帰ってしまった。夜家に着いて中止にしようと考えていたところ、加賀屋にいたT橋mkkさんからのLINEで「M久さんが参加してくれる」と連絡があり、山行実施に至った。その後、MSOさんも追加参加となり、4人パーティー(新人2人、リーダー層2人)となった。

ご一緒いただいた3人に感謝です。そして、例会のみでなく、夜の加賀屋に行くべきだなと反省。今シーズンの沢を通して、自分の不得手を思い知らされることが多かったですが、それに付き合い・補ってくれたT橋mkkさんに感謝です。

今シーズンは個人的に色々重なり滅入っていたが、この山行(練習山行含めて)を通してなんだか救われた気がする。

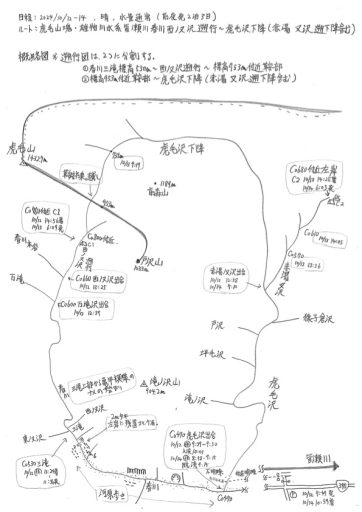

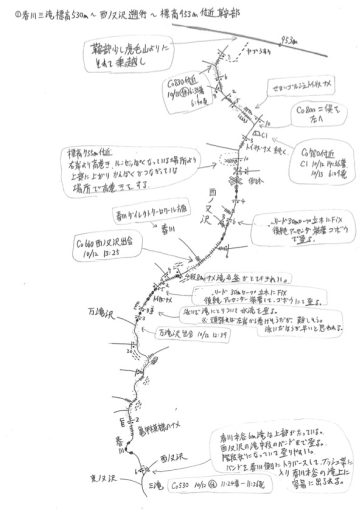

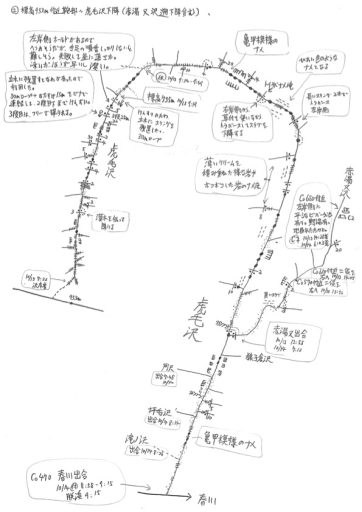

・遡行図(END)